Homem descobre câncer após transplante de fígado em hospital de SP

Um paciente de 58 anos descobriu ter câncer no fígado transplantado meses depois de passar por uma cirurgia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Exames mostraram que o tumor se originou no órgão doado, e não no corpo do receptor — um evento reconhecido pela literatura médica, mas considerado raríssimo em todo o mundo.

Geraldo Vaz Junior havia sido diagnosticado com hepatite C em 2010 e desenvolveu cirrose hepática, o que o colocou na fila de transplantes. Em julho de 2023, ele recebeu um novo fígado por meio do Programa Proadi-SUS, que conecta hospitais de referência a pacientes do SUS.

Maria Helena Vaz, esposa de Geraldo, detalha ao g1 que a cirurgia foi bem-sucedida, mas sete meses depois, porém, exames detectaram nódulos no fígado transplantado.

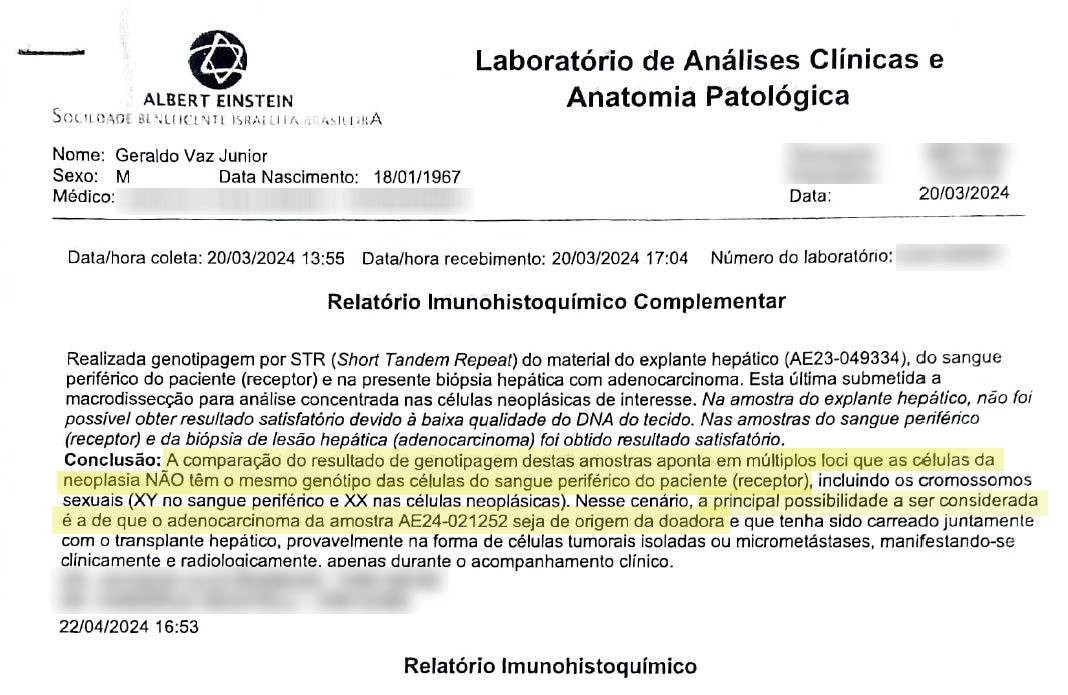

O g1 teve acesso aos exames. A biópsia identificou um adenocarcinoma, um tipo de tumor maligno, e um teste genético de DNA confirmou que as células cancerígenas não pertenciam ao paciente, mas ao doador do órgão. (Veja abaixo)

Exame indica que paciente pode ter recebido câncer da doadora

Arquivo Pessoal

“Foi devastador. Meu marido recebeu um órgão com câncer. Esperamos por anos para viver um sonho, mas ele saiu de lá mais doente”, diz Maria Helena.

Geraldo recebeu um novo fígado após a descoberta, mas o câncer já era avançado e ele teve metástase no pulmão. Hoje, é um paciente paliativo — em que a doença não tem mais cura — segundo a família.

Geraldo Vaz recebeu um transplante de fígado, mas órgão tinha câncer

Arquivo Pessoal

Procurado, o Hospital Albert Einstein não se manifestou até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto para posicionamento.

O que diz o Manual de Transplantes

O primeiro ponto é que um paciente com câncer não é um doador de órgãos.

De acordo com o Manual dos Transplantes (2022), publicado pelo Ministério da Saúde, toda pessoa considerada uma doadora apta passa por uma triagem clínica, laboratorial e de imagem para descartar infecções e neoplasias transmissíveis.

Os testes incluem:

exames sorológicos (HIV, hepatites, sífilis, citomegalovírus);

exames laboratoriais de função do órgão (como enzimas hepáticas e creatinina);

se houver suspeita de neoplasia, exames de imagem, como ultrassonografia ou tomografia;

e inspeção direta do órgão durante a cirurgia de captação.

Caso exista qualquer suspeita de tumor, o órgão é imediatamente descartado. Mas o próprio manual destaca que nenhum método é capaz de eliminar completamente o risco, porque células malignas microscópicas podem não ser detectadas.

“Mesmo com avaliação adequada, há risco residual de doenças não detectáveis antes da captação”, diz o documento.

O g1 conversou com médicos especialistas para entender como isso pode ter acontecido e qual a visão técnica sobre o caso. O que eles explicam, de forma geral, é que é raríssimo, mas que isso pode acontecer. Por ser um risco pequeno, ele é encarado pela perspectiva de que, sem o transplante a maioria dos pacientes não tem chances.

Veja abaixo o que dizem os especialistas:

‘É biologicamente plausível, mas quase impossível prever’, dizem médicos

Para o oncologista Stephen Stefani, do Grupo Oncoclínicas e da Americas Health Foundation, o caso de Geraldo representa uma situação médica extrema, mas biologicamente possível.

“Pode acontecer de um órgão conter células tumorais microscópicas que não aparecem em exames de imagem. Isso é algo que a medicina reconhece como possível, mas é extremamente raro — tão raro que, quando acontece, vira relato científico”, explica.

Stefani lembra que não há falha técnica evidente nesses casos, mas um limite da própria ciência.

“Os protocolos de triagem são seguros e rigorosos. O que existe é a impossibilidade de garantir risco zero. Em todo o mundo, são feitos milhares de transplantes com sucesso. Casos como esse são exceções — não a regra.”

Ele acrescenta que a imunossupressão necessária após o transplante pode permitir o crescimento de células que já estavam no órgão.

“O paciente precisa tomar imunossupressores para evitar rejeição. Isso reduz a vigilância do sistema imunológico e pode permitir que células doentes consigam crescer. É uma consequência do próprio tratamento, não um erro.”

O cirurgião Pedro Luiz Bertevello, doutor pela Universidade São Paulo e especialista em cirurgia oncológica e do aparelho digestivo da Beneficência Portuguesa, destaca que o transplante hepático é uma das cirurgias mais delicadas da medicina moderna.

“O controle pós-operatório precisa ser rigoroso. O paciente está imunossuprimido e, portanto, mais vulnerável a infecções e tumores. É uma linha muito fina entre proteger e permitir a rejeição.”

Bertevello afirma que a presença de células cancerígenas invisíveis no órgão doado é uma possibilidade remota, mas plausível.

“Nem mesmo o PET-CT é capaz de garantir que não exista uma célula mutada. É uma fatalidade médica que, por mais dolorosa, não significa erro. Provavelmente o fígado do doador tinha células iniciais, invisíveis, que se multiplicaram com a imunossupressão.”

‘É um caso raríssimo’

Para o cirurgião transplantador pelo Sistema Nacional de Transplantes Rafael Pinheiro, casos como o de Geraldo são raríssimos, mas fazem parte do risco inerente ao ato de receber um órgão humano.

“Esse caso foi uma fatalidade. Por mais que o risco seja ínfimo, ele existe. Quando você recebe um órgão de outra pessoa, é possível pegar uma doença que estava em estágio tão inicial que nenhum exame conseguiria detectar.”

Segundo o médico, a triagem feita no Brasil é ampla e altamente restritiva.

Pinheiro explica que, mesmo sem um exame específico para rastrear tumores microscópicos, o processo de captação dos órgãos envolve uma pesquisa detalhada da cavidade abdominal, considerada uma das etapas mais eficientes para avaliar a possibilidade da doença.

“É raro porque, mesmo que não tenha um exame específico para rastreamento, um dos melhores exames que tem é feito na pesquisa durante a captação, na cavidade abdominal. É checado todos os órgãos — e, para um leigo, isso pode não parecer muito, mas é extremamente detalhado.”

Ele ainda destaca que exigir uma varredura completa em todos os doadores inviabilizaria o sistema. Isso porque o tempo de duração de um órgão saudável, apto para transplante, em um paciente já morto é pequeno.

“Se falasse: ‘agora vai ser obrigatório em todos fazer uma pesquisa completa’, isso acabaria com a doação de órgãos no país e no mundo. Não há tempo hábil: teria que fazer colonoscopia, ressonância, tomografia de corpo inteiro, tudo ao mesmo tempo.”

Pinheiro reforça que as equipes médicas são extremamente cuidadosas com esse tipo de risco.

“Poderia ter uma coisa tão microscópica e inicial que, no momento em que foi feita a doação, seria impossível de identificar. A gente é bem cuidadoso com isso. Se a gente tem uma dúvida sobre um paciente, a gente faz biópsia, e se não sai um resultado firme, nós, médicos, cancelamos o transplante. A gente é muito preocupado com esse tipo de situação. Por isso é tão raro também.”

Risco é menor que 0,03%, segundo estudos

Um levantamento publicado no World Journal of Gastroenterology por Rajeev Desai e James Neuberger (2014) analisou mais de 30 mil transplantes no Reino Unido e identificou 15 casos de câncer transmitido pelo doador, sendo apenas dois deles em transplantes de fígado.

Os pesquisadores classificam o risco como “extraordinariamente baixo, mas não nulo” — inferior a 0,03% dos casos. Mesmo com triagem rigorosa, micrometástases podem escapar aos exames, principalmente quando o tumor é inicial.

O estudo também alerta que restringir demais o uso de órgãos “de risco mínimo” pode aumentar a mortalidade entre quem aguarda um transplante, reforçando a necessidade de equilíbrio entre segurança e urgência médica.

O que diz o Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde foi procurado, mas não enviou resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.